きもの豆知識

2025年09月21日

十二単をちょっと詳しく

十二単(じゅうにひとえ)とは、遣唐使を通じて唐(中国)の文化を積極的に取り入れた奈良・平安時代初期をへて、日本の風土や感性に応じた独自の文化が形成された平安時代中期(970年頃)に完成した貴族の女性用装束です。

神殿造の邸宅は夏を旨として作られたため、冬の寒さをしのぐために衣服を「重ね着」しました。

更に、貴族としての意義を整えるための衣服として誇大化され極度に装飾的になり、形式化しました。

今日におかれても、皇室において御即位や御成婚の儀式の際に着用されており、千年を超えて伝承される民族衣裳です。

構成は

①小袖(こそで)

平安貴族にとっては下着の役割ですが、庶民にとっては日常着で、

現在のきもののルーツと言われます

②長袴(ながばかま)

既婚者と未婚者で色の違いがあります

③単(ひとえ)

十二単を構成する衣の中で最も大きく、単で仕立てられた衣です

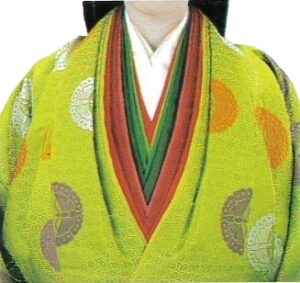

④五つ衣(いつつぎぬ)

重ね着をする衣ですが、五枚と限定したわけではなく、二十枚を超える着用例もあったようです

⑤打衣(うちぎぬ)

きぬたで打って光沢を出した生地で作った衣です

⑥表着(うわぎ)

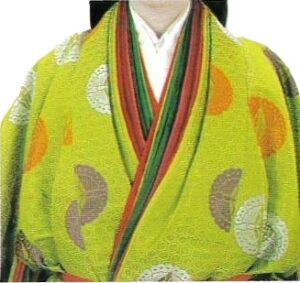

単から打衣までは単彩であるのに対し、多彩で華麗な文様が施されています

⑦裳(も)

成人女性が正装の時に、後ろ腰につけて後方へ長く引き垂らすようにまといます

成人式にあたる通過儀礼として、裳を初めて着ける儀式「裳着(もぎ)」があります

⑧唐衣(からぎぬ)

奈良時代の背子(からぎぬ)(礼装の際に着用する袖の短い上衣)が変化したもの

色・文様に規定があります

「小袖」の上に、「単」「五つ衣」「打衣」「表着」を重ね、「唐衣」「裳」をつけることから、正式名は「唐衣裳装束(からぎぬもしょうぞく)」と言います。

俗に十二単と呼ばれるのは、沢山の衣を重ねる姿から、程度を超えて多いことを表す「十二分(じゅうにぶん)」という言葉に由来すると言われています。

単から、着る順が後になるほど小さく仕立てることで生まれるグラデーションは「重ねの色目」と言い、その色の組み合わせは、古来より日本人が愛した四季折々の自然を表現しています。

総重量は15㎏ほどある衣裳ですが、着装には2本の紐を交互に結んではほどきを繰り返し一枚ずつ衣を重ね、交差した「てんてんまえ」の衿を、上前・下前それぞれを単から全てひとつにまとめ「一つ衿(ひとつえり)」に重ね合わせ、最終的には紐1本で押さえています。

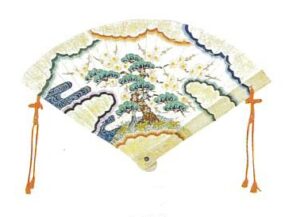

手に携える扇は桧の薄板で作られた「桧扇(ひおうぎ)」で、飾りのついていない古様のものです。

十二単は平安貴族の女性の日常着であることから、自室でくつろぐ際には衣を重ねたまま一気に脱ぎ、その形を維持し、再び一気に着用する、ということが行われていました。

その形は、「源氏物語」の中で、光源氏の逢瀬を拒み、蝉が殻を脱いで飛び立ったかのように消え去ったヒロインになぞらえ、「空蝉(うつせみ)」と呼んでいます。

**********************************************************************

北海道の玄関口 新千歳空港直結にあり、「旅に出逢いと彩りを」をテーマに落ち着きと気品に包まれた「上質な日本」が体感できるホテルとして人気の「ポルトムインターナショナル」

館内に配された数々の日本の伝統工芸品とともに、当学院所蔵の十二単を国内外からのお客様にご覧いただくことになりました。

ギャラリーでもあるゲストサロンは非日常を味わえるラグジュアリー空間、通常は宿泊者専用ですが、期間内は特別にスタッフのご案内のもと観覧可能です。

この機会に是非、足をお運びください。

ポルトムインターナショナル 新千歳空港国際線旅客ターミナルビル4~8F

2025年9月20日(土)~11月20日(木)

https://www.portom.jp/jp/info/456/

**********************************************************************

~十二単をお手元に~

きものはアートとしてのコレクションアイテムとしても人気が高く、十二単はその最上級と言えます。

ご購入をお考えの方は一度ご相談ください。

https://kimono-japan.co.jp/inquiry

(お問い合わせ本文に「十二単購入希望」とご記入ください)